Acusaciones, disculpas y controversias destapan puntos ciegos del mundo de la moda, y exigen mayor reflexión sobre el respeto, la retribución y el reconocimiento a los saberes indígenas.

En los últimos meses, la moda latinoamericana ha sido escenario de intensos debates acerca de la apropiación cultural. Distintos casos han revelado la urgencia de definir y pensar en profundidad este fenómeno, que involucra no solo estética e inspiración, sino también poder, historia y responsabilidad.

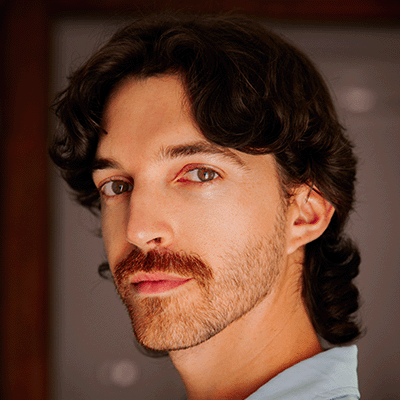

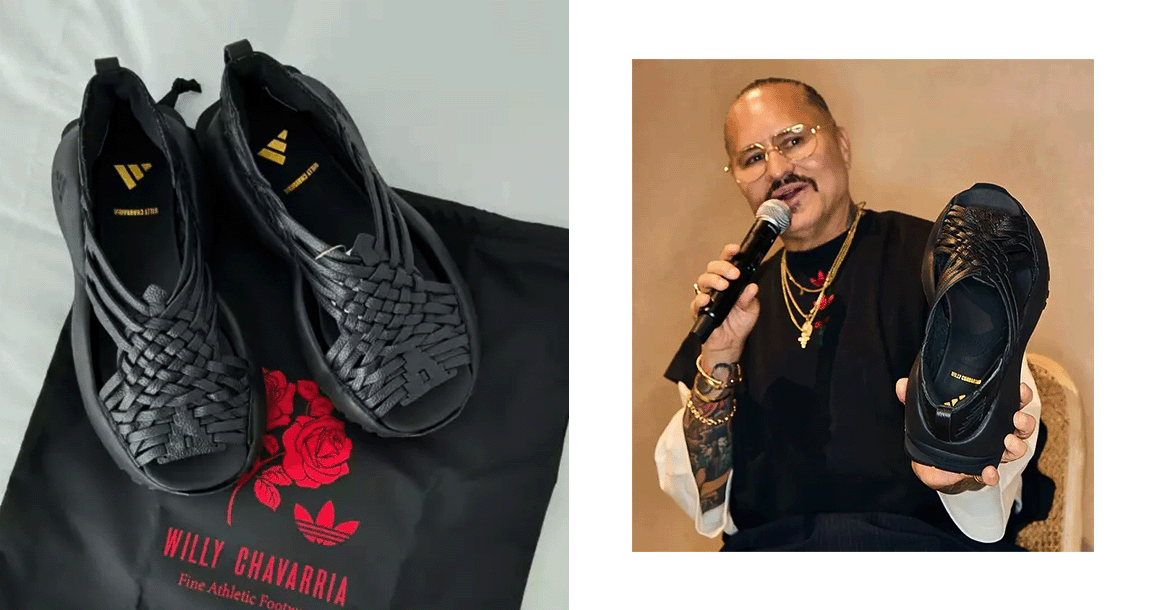

Hace algunas semanas, Adidas y el diseñador estadounidense Willy Chavarría presentaron las Oaxaca Slip-On, unas sandalias que evocaban los tradicionales huaraches zapotecos. De inmediato, la Secretaría de Cultura de Oaxaca denunció apropiación cultural y exigió suspender el modelo. Por su parte, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, demandó que hubiese un resarcimiento, además de anunciar que, desde el Gobierno, estaban estudiando “la vía legal”. Adidas no tardó en pedir disculpas y solicitar una reunión para hablar de cómo “reparar el daño” a las comunidades indígenas. Willy Chavarría, quien nació en California de madre irlandesaestadounidense y padre mexicanoestadounidense, hizo lo propio y lamentó que el modelo no se hubiese desarrollado “en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña” y no haber estado “a la altura del respeto y la colaboración que merecen Oaxaca, la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag y su pueblo”.

La peruana Sandra Mathey García-Rada, investigadora de moda y analista de tendencias afincada en París, define la apropiación cultural como el acto de usar elementos de una cultura que es ajena a la propia y frente a la cual hay un desbalance que ubica a la primera como dominante y a la segunda como oprimida. Las Oaxaca Slip-On parecían ser la cúspide del enaltecimiento de Chavarría como diseñador de origen latino, ya que él es conocido por introducir temas latinoamericanos en la moda global. Sin embargo, para la especialista, “incluso si un diseñador admira realmente a una cultura ajena a la suya, puede terminar cayendo en apropiación cultural si no entiende a profundidad esas dinámicas de poder coloniales que no solo están en la moda, sino que nos rodean como sociedad”.

La pertenencia de la cultura

“La moda latinoamericana ha adoptado esos discursos sobre la inspiración en culturas indígenas como parte clave de la identidad latina, incluso cuando la mayoría de esos diseñadores no provienen de esos orígenes”, advierte Sandra Mathey. Para la investigadora, existe una cierta exigencia que, desde el norte global, cae sobre Latinoamérica: la de hacer de lo indígena y de lo popular su identidad estética. “Y pasa algo muy delicado: aunque compartamos nacionalidad, no necesariamente compartimos la misma cultura”.

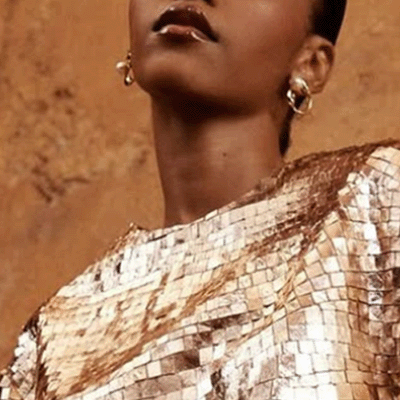

Créditos: Ani Alvarez Calderon

A fines de noviembre del 2024, se organizó en Lima el evento Orígenes, cuyo programa incluía conversatorios sobre moda y sostenibilidad. Por ello, resultó tan inquietante que, en uno de ellos, la diseñadora Anís Samanez se quejara de que la comunidad indígena shipibo-konibo no hubiese querido compartir sus técnicas y diseños de forma gratuita (propuso, a cambio, enseñarles sobre su “experiencia en el diseño”). Tras la difusión de sus declaraciones, los artistas shipibo-konibo Olinda Silvano, Sadith Silvano y Paolo Maynas, así como el Ministerio de Cultura, reprobaron lo dicho. Quizá lo más sintomático del caso fuera la justificación que dio la diseñadora: sugerir que el arte de los shipibo-konibo —el kené, que más que un arte es todo un sistema de conocimiento— le pertenecía, pues ella también era peruana. Su argumento fue secundado por el editor de Vogue Latinoamérica, José Forteza, quien afirmó que todo aquello que fuera patrimonio cultural de la humanidad le pertenece a todas las personas.

El escándalo dejó claro varias cosas: por un lado, y muy urgente, la necesidad de implementar leyes que salvaguarden los conocimientos de los pueblos indígenas; por otro lado, que en algunos sectores de la moda hace falta educación acerca de los procesos que deben seguirse cuando se quiere tomar como inspiración ciertos elementos culturales; y, finalmente, que el trabajo artesanal y artístico —que tiene que ver con lo hecho a mano, el quehacer creativo y los legados culturales— debe ser correctamente valorado y remunerado.

Para Mathey, las inequidades sociales hacen difícil encontrar ejemplos de colaboraciones realmente horizontales en la moda. “Me gusta usar de referencia el trabajo de la investigadora peruana Carolina Rodríguez Guillén, quien retoma las preguntas de la profesora de ascendencia india Rina Deshpande: ‘¿Verdaderamente entiendo la historia detrás de este elemento? ¿Me siento cómodo utilizando un elemento cultural con esas características históricas? ¿El uso personal de este elemento cultural ajeno va a promover una sociedad más equitativa?’ A ellas, Rodríguez Guillén agrega: ‘¿Existe otra manera en la que pueda cubrir la necesidad de utilizar este objeto? ¿Qué tan indispensable es el uso del mismo en mi proceso creativo?’”. Para Mathey, además de esta lista de preguntas, es clave pensar en el involucramiento de las personas de esa cultura. “Porque tomar referencias, incluso si es de manera responsable, no basta si las personas de esa cultura solo quedan como background”, precisa. “Es importante definir qué rol tendrá esa comunidad en el proceso de diseño y repensar la idea misma del proceso creativo. Aquí el rol del diseñador no debería ser el del ‘genio creativo’ que guía, sino que deberíamos entender que los procesos deben ser guiados por la propia comunidad”.

Entre lo popular y el lujo

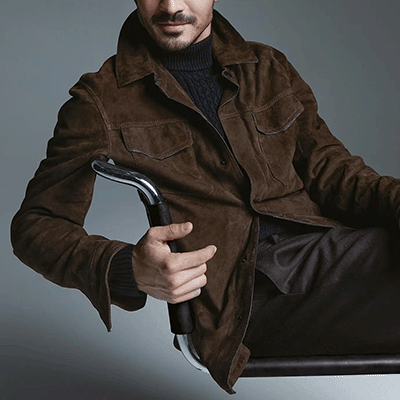

Con un matiz significativamente distinto, a mediados de este año, las Mercado Bags, la colección conjunta de la reconocida Meche Correa y su hija, la diseñadora Ali Rapp, generaron un debate local debido a su precio: en contraste con las económicas bolsas de rafia de mercado que tomaron como inspiración, superaba los S/ 500. Ali Rapp reconoce la gravedad de la apropiación cultural, pero, frente a las acusaciones, señala que sus bolsos no incurren en esa falta: “Tomé en mis manos un material humilde, cotidiano y hermoso, y no quise cambiar su esencia, sino reimaginarlo en un contexto donde pudiera dialogar con el diseño”. También explica que esas carteras no son un producto masivo, sino piezas únicas: “Se puede hacer arte y diseño incluso con un papel; el valor no está condicionado por los materiales que se utilicen. Además, en este caso, cada Mercado Bag está hecha a mano, una por una, y las personas que trabajan conmigo suman a su valor”.

Mathey García-Rada está de acuerdo en que las Mercado Bags no son un caso de apropiación cultural; ella, más bien, lo califica de elitización, “porque una pieza tan simple y cotidiana como una bolsa de mercado solo se transforma en ‘moda’ cuando es validada por alguien con estatus”. Aquí, es importante matizar que la moda ha jugado históricamente con resignificar objetos comunes: algunos incluso dirían que su lado positivo está en que, con ello, se pueden desafiar cánones y tradiciones, o celebrar la diversidad cultural. Los cuestionamientos previos, sin embargo, son clave.

Las discusiones generadas pueden ser el primer paso para comprender que construir una industria de la moda que sea verdaderamente consciente depende de romper algunos paradigmas vinculados a la inspiración, y así ampliar el debate para preguntarnos quién se inspira en quién y bajo qué condiciones.