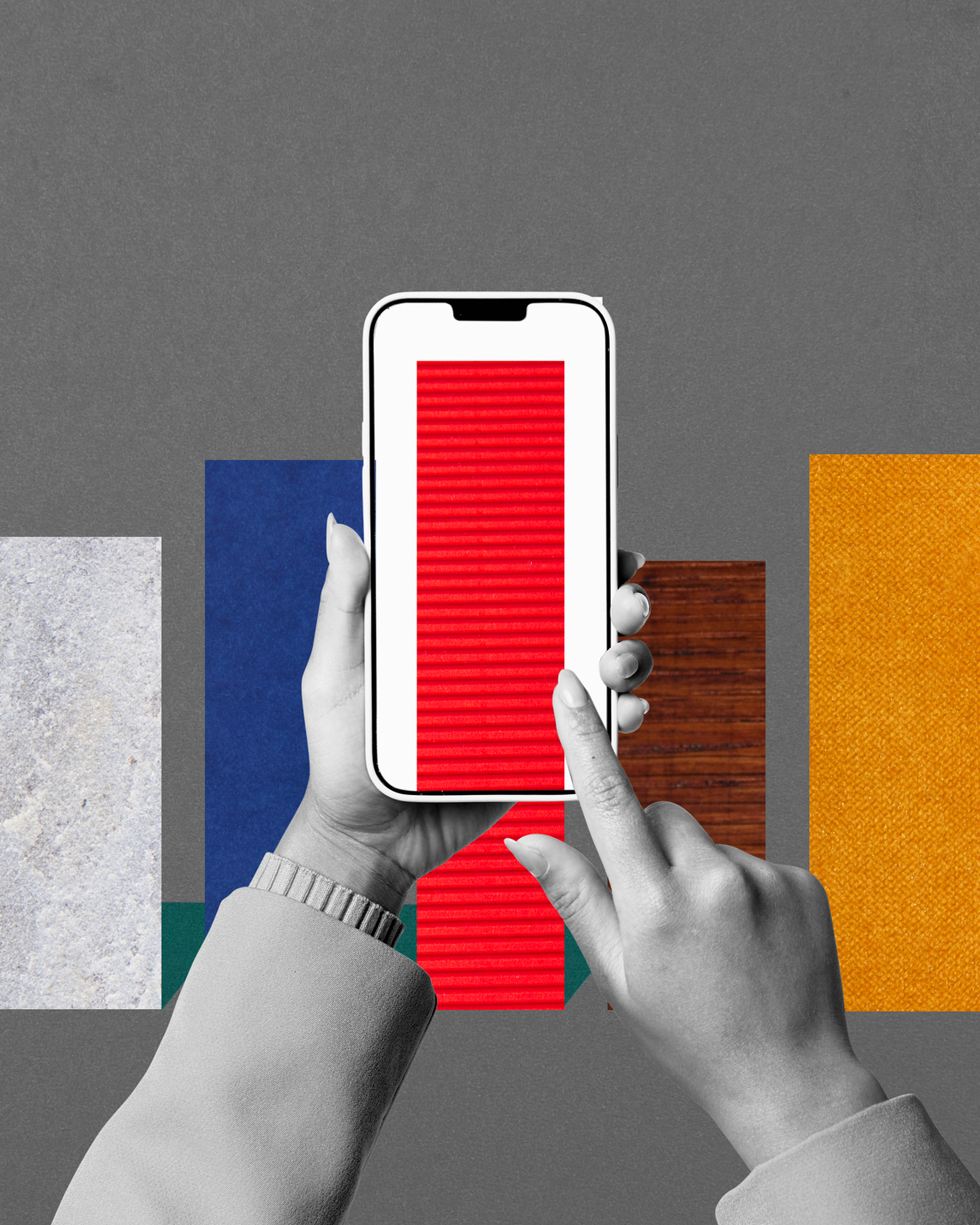

Más de una vez he escrito, en mis redes sociales, alguna idea con la que hoy ya no comulgo. He borrado posts enteros para no dejar rastros de aquella chiquilla irreverente que se creía con el derecho de opinar sobre asuntos que no dominaba. Mi esfuerzo ha sido en vano. Los tentáculos de Twitter me han inmortalizado, capturando en imágenes aquellos escritos que hoy no me representan, pero que sin duda me pertenecen.

Como ese tatuaje que te hiciste cuando eras demasiado joven y ningún láser ha podido borrar. ¿Seguiremos siendo eternamente la rosa desteñida inmortalizada en una teta? Si a las palabras se las lleva el viento, en Facebook debe haber menos brisa que en un ascensor. El tiempo, en latitudes digitales, no se difumina ni tampoco es lineal. No hay fechas de caducidad ni problemas de memoria. Cualquiera puede capturar algún post del pasado, traerlo al presente y arruinarte el futuro de manera incalculable. ¿Cuántas personas habrán perdido sus trabajos o estropeado relaciones personales por 140 caracteres o una imagen con doble interpretación? ¿Cuántos arrepentimientos habrán sido inútiles para frenar una avalancha de burlas, juicios y castigos?

No he podido evitarlo: me he convertido en una víctima de la paranoia digital, aquella que responde al miedo de publicar algo que luego pueda ser usado en mi contra. Antes de parir una publicación, me obligo a ponerme en los zapatos de los conservadores, los liberales, vegetarianos, extranjeros, de todo aquel que pueda sentirse de alguna manera afectado por mi pensamiento. Busco ese agujero negro, que a simple vista no se ve, pero que sin duda podría engullirme en su boca profunda y horrenda.

Darle “ENTER” a una publicación se ha convertido en un deporte de alto riesgo. Hace unos años publiqué una lista de las cosas que no me gustaban; entre ellas, las aceitunas. Desde hace un tiempo no concibo comer una pizza que no venga coronada por ellas. ¿Eso me convierte en una hipócrita? ¿O simplemente en alguien que cambió de opinión? De todas formas, el linchamiento no siempre es cosa del pasado. A veces es inmediato, y entonces no hay cómo despegarse de la falta. No hay disculpa que alcance, ni esclarecimientos que nos eviten ser el centro del odio, la violencia, la saña. Esos errores espontáneos se transforman en carne fresca para esas hienas que esperan el error o la torpeza.

En el libro “Las palabras justas”, Milena Busquets nos recuerda que vivimos en “una época en la que está prohibido decir tonterías, pasarse de la raya o ir demasiado lejos, pero en la que se celebra todo lo obvio, lo mediocre y lo sentimental”. Pues, si es cuestión de elegir, prefiero morir lapidada por mi atrevimiento que ignorada por la tibieza. Opto por el riesgo antes que por la certeza. Elijo mil veces decir algo y equivocarme que calcular mi silencio tantas veces que termine llevándome a una afonía intelectual, emocional, política y humana.